猴痘本土再加一!北中南一周現3例猴痘本土病例 疫苗接種首波在六都

疾管署今(7)日公布我國猴痘病毒第8例確定病例,為北部30多歲本國籍男性,於2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀,經醫師評估後採檢通報,並於3月3日確診陽性,該名個案近期無出國旅遊史,研判為本土個案,目前於醫院隔離治療中;經疫調匡列相關接觸者共18名,已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署自本月1日公布我國首例猴痘本土確定病例,分別為新竹縣40多歲及高雄市20多歲本國籍男性,分別於2月26、27日確診陽性,這2名個案近期無出國旅遊史,與境外移入病例無關,研判為本土個案,兩人間也沒有共通性,屬於散發個案,無法認定為群聚。我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病,截至今日累計確診3例本土及5例境外移入病例(感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利)。

疾管署表示,因本土疫情風險增加,要儘速安排疫苗接種、建置社區防火牆,疫苗擴大施打第一階段1,100劑先針對六都開打,3月底之前可先開首波接種。

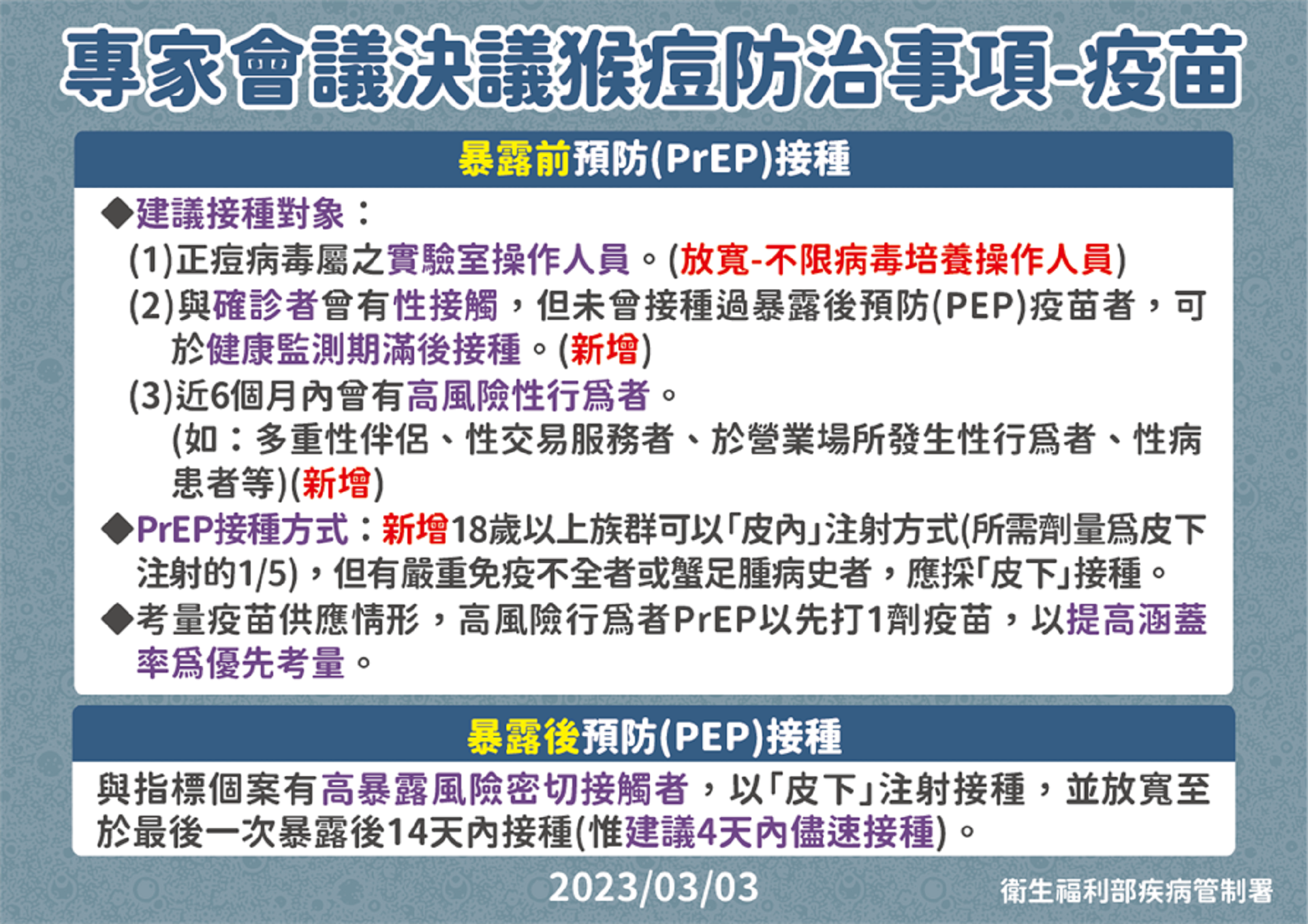

疾管署3日表示,經猴痘疫情防治專家會議針對猴痘疫苗接種對象與接種方式及抗病毒藥物使用對象等防治事項討論後,擴大暴露前預防(PrEP)接種對象及增加接種方式,包括:

(1) 正痘病毒屬之實驗室操作人員。

(2) 與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者,但未曾接種過暴露後預防(PEP)疫苗,可於健康監測期滿後接種。

(3) 近6個月內曾有高風險性行為者,例如:多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等。

猴痘疫情防治專家會議針對猴痘疫苗接種對象與接種方式及抗病毒藥物使用對象等防治事項提供相關建議。(圖/疾管署提供)

預防接種方式,在現有猴痘疫苗一千劑有限情況下,新增18歲以上族群可以「皮內」注射方式,所需劑量為皮下注射的五分之一,但有嚴重免疫不全者或蟹足腫病史者,不適用皮內注射,應採「皮下」接種;另考量疫苗供應情形,高風險性行為者PrEP以先打1劑疫苗,提高涵蓋率為優先考量。

暴露後預防接種者,與指標個案有高暴露風險密切接觸者,以「皮下」注射接種,並放寬至於最後一次暴露後 14 天內接種,但仍建議應於4天內儘速接種。

疾管署指出,近期全球猴痘疫情趨緩,新增病例數分佈以美洲(150例)為多。鄰近國家中以日本累計27例病例、新加坡21例及泰國15例為多,另韓國、菲律賓、越南、香港及中國等亦有報告病例,其中日本本土疫情近期有增加趨勢。

疾管署提醒,猴痘傳播對象具侷限性,此波疫情以親密接觸之人際傳播為主,提醒民眾,前往流行地區或國內高風險場域,應落實自我防護,並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域,如出現皮膚病灶,例如:皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等,以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀,應儘速就醫,並主動告知醫師旅遊史及接觸史。